|

史跡説明板の内容

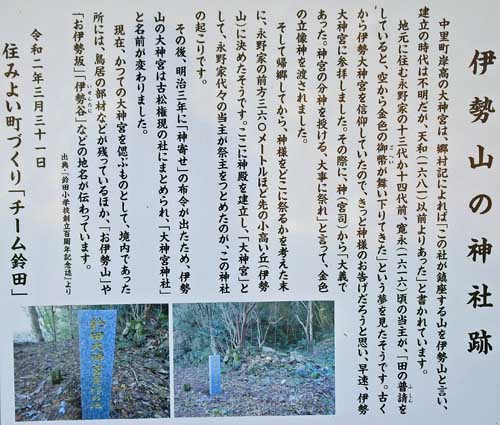

このページ(写真1)の中央部、(写真2)の左側に白く写っています伊勢山の神社跡の史跡説明板には、、下記< >内の青色文章が書いてあります。その説明板を拡大したのが、右側下段の(写真7)です。

なお、(写真7)をご覧の通り、原文は縦書きですが、ホームページ用に横書きに直しています。また、原文は、そのまま生かしたいのですが、ホームページの制約上や表現上から見やすくするため、改行や送り仮名などは、一部変えている場合もあります。

|

| (写真7) 中里町、伊勢山の神社跡の史跡説明板(本体部) |

<伊勢山の神社跡

中里町岸高の大神宮は、郷村記によれば「この社が鎮座する山を伊勢山と言い、建立の時代は不明だが、天和(一六八一)以前よりあった」と書かれています。

地元に住む永野家の十三代か十四代前、寛永(一六一六)頃の当主が、「田の普請(ふしん)をしていると、空から金色の御幣(ごへい)が舞い下りてきた」という夢を見たそうです。古くから伊勢大神宮を信仰していたので、きっと神様のお告げだろうと思い、早速、伊勢大神宮に参拝しました。その際に、神(宮司)から「大義であった。神宮の分神を授ける、大事に祭れ」と言って、金色の立像神を渡されました。

そして帰郷してから、神様をどこに祭るかを考えた末に、永野家の前方三六〇メートルほど先の小高い丘(伊勢山)に決めたそうです。ここに神殿を建立し、「大神宮」として、永野家代々の当主が祭主をつとめたのが、この神社の起こりです。

その後、明治三年に「神寄せ」の布令が出たため、伊勢山の大神宮は古松権現の社にまとめられ、「大神宮神社」と名前が変わりました。

現在、かつての大神宮を偲ぶものとして、境内であった所には、鳥居の部材などが残っているほか、「お伊勢山」や「お伊勢坂」「伊勢谷(いせんたに)」などの地名が伝わっています。

出典・『鈴田小学校創立百周年記念誌』より。

令和ニ年三月三十一日 住みよい町づくり「チーム鈴田」 >

|

| (写真8) 伊勢山の神社跡、参道石垣の碑文石(拓本作業中) |

参道石垣の碑文石について

伊勢山大神宮跡の参道石垣碑石のある場所は、その名の通り参道の入り口に向かって右側にある石垣の最上部右側にある。(写真1、3、8を参照) 注:いずれの写真も拓本作業中であるため(白色の)和紙が貼り付けている。

その碑文には「天保12(1841)年に伊勢山の氏子(うじこ)」で建立され工事費用の寄贈者や世話役と思われる7名の氏名が彫ってある。

工事名称は碑文に彫っていないが記念碑のある場所から推測して、この碑文は石垣、鳥居や参道整備などの竣工記念碑と思われる。 <関連詳細ページ>『(福重ホームページの)伊勢山大神宮跡の参道石垣碑文』を参照

補足

(この原稿は準備中。しばらく、お待ちください)

(初回掲載日:2020年4月12日、第2次掲載日:4月21日、第3次掲載日:4月27日、第4次掲載日:5月3日、第5次掲載日:2025年9月2日)

|